聖徳太子の観音さま

聖徳太子の救世観音様 十七のポイント

目次

- 四天王寺は聖徳太子が建てた 仏教を取り入れた聖徳太子

- 聖徳太子って何した人? 和の心を以て日本に仏教を広めた

- 観音様は聖徳太子の化身 月と女性がテーマの観音像

- 仏師の冨田珠雲さんと金属工芸作家の何惠娜さん

- 空から蓮の花が降ってきた! お経の講義をする聖徳太子

- 冠にある11個の月を探そう!

- 寄進された宝石 代々受け継がれてきたアクセサリーを未来へ

- 悟りへ導く蓮の扇は聖徳太子の証

- 蓮の花が舞うピンクの光背

- 色とりどりの宝石のヒミツ 五色と七宝

- 頭にもう1人仏様が!? 毘沙門天と聖徳太子

- 背中を押してくれる優しい手と姿勢

- 朱塗りの台座 どんな場所でも来てくれる観音様

- 観音様の限定御朱印を頒布中

- 木の伐採から完成まで10年 雷が落ちた木から観音様がうまれた

- みんなの名前を1000年先の未来へ 空洞の胎内に納めた寄進者一覧

- 令和の大観音建立プロジェクト みんなの願いを叶える

1. 四天王寺は聖徳太子が建てた 仏教を取り入れた聖徳太子

塔世山 四天王寺(曹洞宗)は聖徳太子によって建立されたと伝わるお寺です。

およそ1400年前となる飛鳥時代、

朝廷の有力者たちは大陸から伝わってきた新しい宗教である仏教の受け入れをめぐって対立していました。

仏教を受け入れようとする蘇我氏の味方であった聖徳太子は、仏法を守護する四天王像を彫り「勝利したら四天王をまつる仏塔を建立する」と誓い戦勝を祈願します。

やがて勝利をおさめた聖徳太子は誓いどおり各地に四天王寺を建立、そのうちのひとつ(東方持国天)がここ三重県津市の四天王寺と伝わります。

寺宝には聖徳太子16歳のころの姿を描いた「聖徳太子像(重要文化財)」があります。これは父である用明天皇の病気平癒を願う様子を描いたものです。

2. 聖徳太子って何した人? 和の心を以て日本に仏教を広めた

「ColBase」収録 https://jpsearch.go.jp/item/cobas-46577

聖徳太子は日本の国の礎を築いたといわれる人物です。

推古天皇の摂政として大陸の制度や文化を積極的に吸収し、日本に取り入れました。

政治家としては、冠位十二階や十七条の憲法の制定で有名です。

冠位十二階は、家柄でなく個人の能力や手柄によって役人の位を与える制度で、世襲が当たり前であった当時としては画期的な政策でした。

十七条の憲法は、「和を以て尊しとなす」など役人が守るべき道徳的規範を定めています。

優秀な役人を大切にし、和の心を重んじることで国の制度を整えました。

宗教家としては、仏教を日本に取り入れ、各地にお寺を建立、お経の解説書を著しています。

仏教の思想に基づいて病院や薬局、ため池を作り、本格的な社会福祉事業を行いました。

621(推古30)年2月22日に亡くなるまで生涯を日本の発展に捧げました。

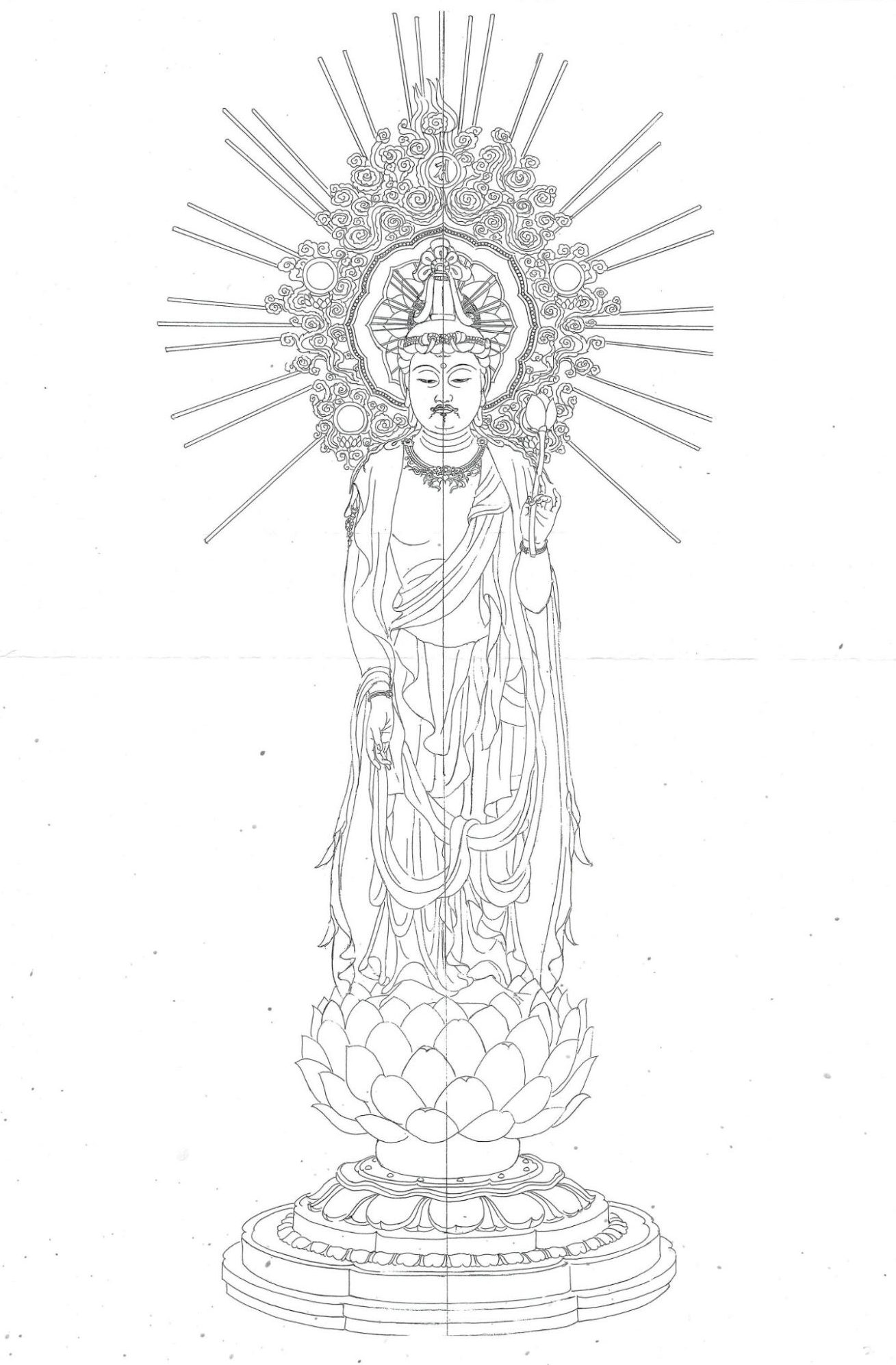

3. 観音様は聖徳太子の化身 月と女性がテーマの観音像

2022年2月22日、四天王寺に新しい観音様をお迎えしました。

観音様を紹介するうえで欠かせないのが月と女性と聖徳太子です。

月は、古くから仏教で大切にされている祈りの象徴です。

四天王寺は、女性の祈りが込められた場所。

重要文化財の薬師如来像は、平安時代のお姫様が病気平癒を祈願して建立したものですし、境内には織田信長の母や藤堂高虎の妻が眠っています。

こうした背景から、月と女性をテーマに、

四天王寺を開いた聖徳太子の化身である救世観音像を建立しました。

生きとし生けるものの命を育む太陽を信仰する古来からの祈りと、散りゆく命を象徴するかのような月への祈り。その2つがバランス良く調和してこそ世の中が平和であると信じています。

お参りの際には、和の心を大切に、いにしえの人の気持ちに想いを馳せながら、自分自身を見つめていただきたいです。

4. 仏師の冨田珠雲さんと金属工芸作家の何惠娜さん

仏像は京都の仏師・冨田珠雲さんによるものです。

京都で三代に渡り仏像を彫る冨田工藝の冨田仏師は、

住職と10年にわたって構想を語り合いながら、こだわりぬいた救世観音像を建立しました。

装飾品は、三重県の金属工芸作家・何 惠娜さんが手がけたものです。

中国にルーツを持ち、イタリアで修行し、日本で活躍する惠娜さんならではの、三ヶ国の伝統を受け継いだ銀細工になっています。

太陽は金、月は銀のイメージから、装飾には銀を使用しました。

古くから聖徳太子は観音様の化身と信じられており、この四天王寺の観音様も聖徳太子のお姿をされています。

その名の通り世を救う観音様で、世界平和への願いがこめられた仏像です。

冠をかぶり扇を持ったお姿は、観音様が聖徳太子の化身であることのしるし。

宗教者としての聖徳太子を描くとき、冠と扇形は欠かせない存在です。

勝鬘経講義伝説の絵画に描かれる聖徳太子は、ほぼ必ず中国の皇帝のような冠(冕冠)と扇のようなもの(麈尾)を身に着けています。

5. 空から蓮の花が降ってきた! お経の講義をする聖徳太子

「ColBase」収録 https://jpsearch.go.jp/item/cobas-44444

「十人の話を同時に聞けた」「馬小屋の前でお母さんが産気づいた」など伝説が多く残る聖徳太子。

35歳のときには「勝鬘経(しょうまんぎょう)というお経の講義をしたところ、天から蓮の花が降り積もり、太子の冠から太陽・月・星の光が輝いた」というお話が残っています。

勝鬘経は、インドの勝鬘夫人が悟りを得た内容が記されたもの。

女性の地位がまだ低かった当時に、出家していない、それも女性が教えを説くという珍しい経典を選び、推古天皇の御前で講義しているのです。

日本初の女性天皇がうまれ、仏教色の濃い飛鳥文化が花開いた時代。

実は日本初の僧侶は女性であったりと、日本仏教のはじまりは女性の活躍が見られるようです。

6. 冠にある11個の月を探そう!

観音様は、11個の月が連なった銀のアクセサリーを身に着けています。

冠のてっぺんに三つの丸い宝石、まわりには満ち欠けを表したお月様が12個、胸元のネックレスにも月があしらわれています。

冠の三つの丸い宝石は、真ん中のシトリンが太陽を、横のムーンストーンが月を表現しています。

散りばめられた星の装飾とあわせて、宇宙観を表現した冠です。

太陽・月・星の装飾を使用しているのは、

「勝鬘経というお経の講義をしたところ、天から蓮の花が降り積もり、太子の冠から太陽・月・星の光が輝いた」

という勝鬘経講義のお話に由来します。

7. 寄進された宝石 代々受け継がれてきたアクセサリーを未来へ

冠から垂れる線には小さな星が散りばめられています。

空から星が降り注ぐイメージでつくられており、星の真ん中には宝石を埋め込みました。

この星の1つ1つは、何さんの指導のもと、檀家婦人会の皆さんによって制作されました。

星の裏面には、制作された方のイニシャルが刻まれています。

装飾に使われている宝石や真珠は、観音様制作のためにご寄進いただいたものも使われています。

それぞれの家で代々受け継がれてきた大切なジュエリーをご提供いただきました。

多くの方の願いと想いが込められた観音様になっています。

8. 悟りへ導く蓮の扇は聖徳太子の証

観音様が左手に持つ扇のようなものは麈尾とよばれ、説法や講義をするときに持つ仏具です。絵画などで聖徳太子が講義中に持っているのも麈尾です。

一般的に観音様は左手に蓮を持ったお姿で表わされることが多いため、扇の部分には蓮の花をあしらいました。

つぼみは悟りを開く前を、開いた花は悟りを開いた後を表わしており、「観音様はどんな状況の人の話も聞いてくださる」ことを示しています。

扇のまわりは古代ギリシア時代から装飾に用いられるアカンサスのデザインでふちどり、広く愛されてきた唐草模様を黄金比の曲線で全面にあしらいました。

西洋と東洋の融合を象徴し、国境を超えたいろいろな方にお参りしてほしいという願いがこめられています。

9. 蓮の花が舞うピンクの光背

観音様の後ろにある板は光背といい、仏様から発する光明を表現しています。

この観音様の光背は他に類を見ない鮮やかなピンク色。

蓮の花びらの形が切り抜かれていて、後ろから光が当たると花びらが浮かび上がる特別な光背です。十七条の憲法にちなみ、花びらの数は17枚。

観音様の下には蓮の花をかたどった蓮華座があり、咲きほこる蓮の花のようにも、降り積もった花びらのようにも見えます。

「勝鬘経というお経の講義をしたところ、天から蓮の花が降り積もり、太子の冠から日月星の光が輝いた」の逸話をモチーフにしているため、全体を通して空から蓮の花が降ってくる様子が表現されています。

10. 色とりどりの宝石のヒミツ 五色と七宝

冠をぐるりと取り囲む宝石の飾りは旒と呼ばれるもので、仏教の五色の宝玉と、七宝を使用しているのが特徴です。

五色とは青(しょう)・黄(おう)・赤(しゃく)・白(びゃく)・黒(こく)の5色で、お寺の幕などにも使用されています。

黒は紫で代用されることが多いため、冠にも紫の宝石を用いました。

七宝は、仏教で大切にされる7種類の宝玉のことで、金こん・銀ごん・瑠璃るり・玻璃はり・硨磲しゃこ・珊瑚さんご・瑪瑙めのうをいいます。

真珠の上には仏教で大切にされる蓮の花びらをかたどった飾りをかぶせています。

宝石の一つ一つに仏教の意味がこめられた冠です。

11. 頭にもう1人仏様が!? 毘沙門天と聖徳太子

仏像をよく見ると、額の上に小さな仏様がいる場合が多くあります。

これは化仏とよばれるもので、人々を救うために姿かたちを変えた仏様が表現されています。

この観音様の化仏は毘沙門天。

観音様の化仏は阿弥陀如来像である場合が多く、毘沙門天像をいただくのには、理由があります。

毘沙門天は北を守る神様で、甲冑をつけ左手に宝塔、右手に宝棒を持ったお姿が特徴。

四天王寺のはじまりは「聖徳太子が四天王像を彫って祈願した」ことに由来するため、四天王の一柱である毘沙門天を化仏にしました。

奈良の信貴山には、聖徳太子が戦勝の祈願をしていたところ、寅年、寅の日、寅の刻に毘沙門天が現われ、ご加護によって勝利したという伝説が残っています。

観音様をお披露目した2022年2月22日は聖徳太子1400年目の御命日にあたり、ちょうど寅年、寅の月でした。毘沙門天と聖徳太子の関わりの深さがうかがえます。

12. 背中を押してくれる優しい手と姿勢

観音様を横からご覧ください。

いつでも立ち上がれる姿勢で、人々の助けを求める声にすぐに駆けつけることができるようにと、

上体を少し前に傾け、腰を浮かせた「大和座り」の姿勢をされています。

差し出された右手は「与願印」という形をされています。

右手を外に向けて下げ指先を垂れる形のことで、みんなの願いを聞き、成就させることを示した印相とされています。

つまり私たちの願いを助け、背中を優しく後押ししてくださるお姿なのです。

角度を変えて観音様を眺めてみると、正面からだけでは分からない温かさが感じられるかもしれません。

13. 朱塗りの台座 どんな場所でも来てくれる観音様

観音様の下にある朱塗りの台座の下に注目すると、小さな車輪がついているのが分かります。

助けを求める私たちのもとにすぐに駆けつけてくださる観音様の台座であるため、簡単に動かせるようになっているのです。

台座は観音様がすっぽり入る大きさで造られていて、なかに観音様をお納めして四天王寺の外へお運びできます。

いずれは県外などの遠いところでも拝観できるようにしたいと考えています。

美しい朱塗りの台座と、黒い扇の持ち手は、京都の牧野漆工芸さんの作品です。

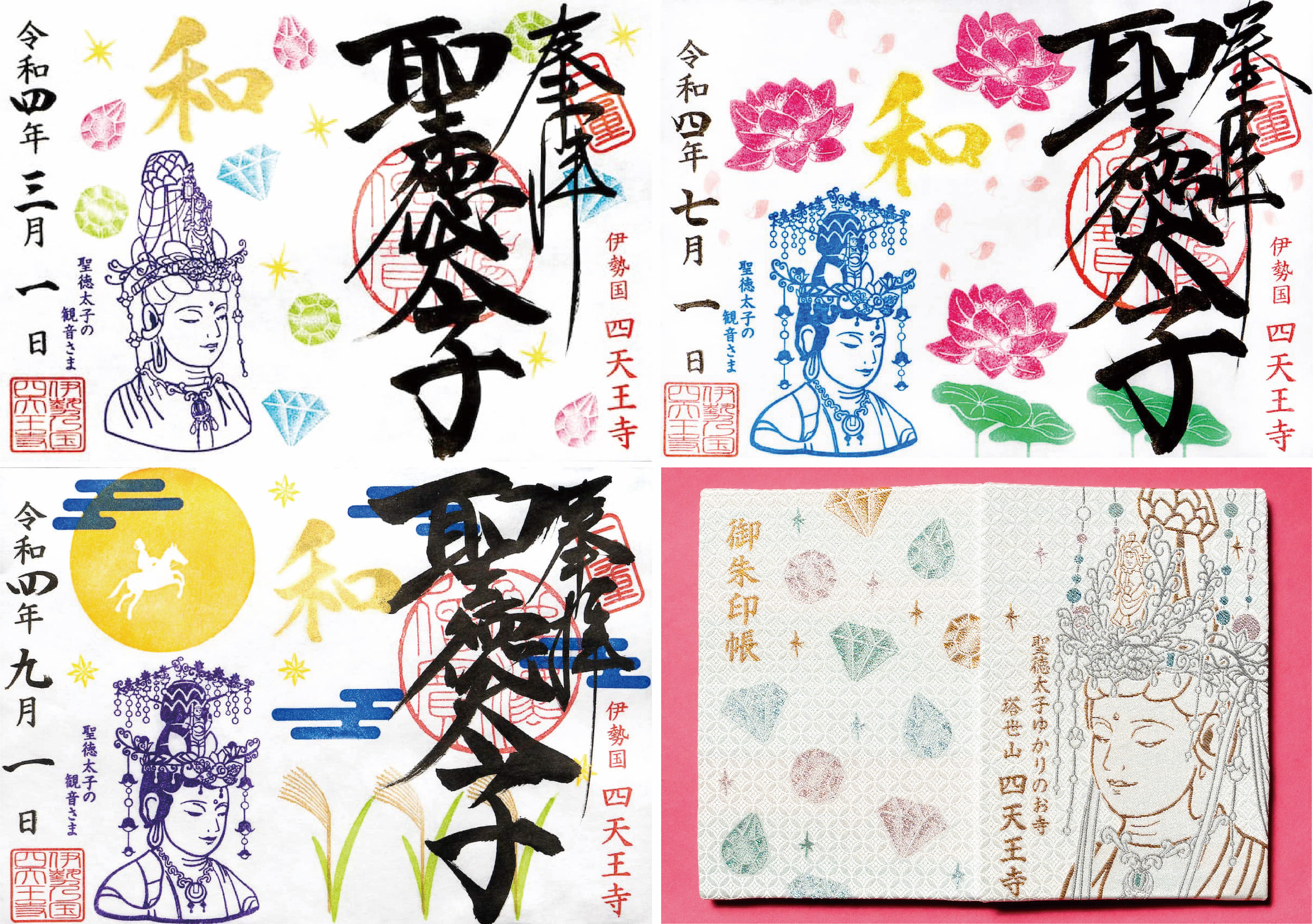

14. 観音様の限定御朱印を頒布中

観音様のお姿の入った限定御朱印と御朱印帳を納経所にて頒布しています。

限定御朱印は毎月デザインが変わる期間限定のもの。

7月は蓮の開花の時期であるため、勝鬘経の講義伝説から着想を得て空を舞う蓮の花を、

9月は聖徳太子が愛馬に乗って空を駆けた伝説から月のなかに聖徳太子をデザインしました。

四天王寺で楽しめる季節の草花や、聖徳太子の逸話をモチーフにしています。

お参りの記念にぜひ御朱印を受けられてはいかがでしょうか。

15. 木の伐採から完成まで10年 雷が落ちた木から観音様がうまれた

観音様の完成までに、10年以上の長い歳月がかかっています。

材料は、伊勢神宮や名古屋城にも使われる国有材林である、木曾ヒノキ。

なかでも観音様には、雷が落ちた木を選びました。雷が当たるのは仏が宿った証だからです。

伐採した丸太は、木のなかの油を抜くために数年間海水に浸け、その後陸に上げ水分を乾燥させます。

製材ののち、2019年9月には「ノミ入れ式(初めて材木にのみを入れる儀式)」を檀家の皆さんと行いました。

その後、冨田仏師が3年ほどかけて観音様のお姿を彫り、2022年2月22日の開眼法要をもって、仏像が完成しました。

16. みんなの名前を1000年先の未来へ 空洞の胎内に納めた寄進者一覧

観音様の制作には檀家さんだけでなく、クラウドファンディングを通じて多くの方に寄進をいただきました。

空洞になっている胎内にはクラウドファンディングで応援いただいた皆様のお名前を書いた巻物が奉納しました。

四天王寺には、およそ1000年前(平安時代)に建立された薬師如来様がいらっしゃいます。

実はこの薬師様の胎内にも、薬師様建立の経緯を記した資料や、扇、鏡、などが納められていました。

1000年前の資料が現在まで残っているように、新しい観音様の寄進の証も1000年先の未来まで残していきます。

17. 令和の大観音建立プロジェクト みんなの願いを叶える

いま四天王寺では、新しい観音様の建立プロジェクトをすすめています。

この観音様のおよそ3倍の大きさの、立ったお姿の大きな観音様(約2.6メートル)と観音堂をつくる予定です。

かの有名な東大寺の大仏も、仏像を建立するときは、まず小さな仏様をつくることから始めていました。

小さな仏様がいらっしゃることで、これから建立する大きな仏様のイメージがつきやすくなり、皆さんと思いを一つにすることができるからです。

四天王寺でも、この昔からの方法にならい、まず救世観音様を建立しました。

新しい仏様を造ることは、仏像建立の伝統技術を未来に残すことにも繋がります。

四天王寺には平安時代につくられた薬師如来様がいらっしゃり、長いあいだ人々と仏様のご縁を紡いできました。

疫病が流行り争いの絶えない世の中のいま、再び皆さんの平和への願いを集めて、1000年先にも残る新しい観音様を四天王寺にお迎えしたいと考えています。

観音経というお経の中に「念彼観音力」という言葉が出てきます。どんな場面においても観音様を念ずれば、たちまち救ってくださるという解釈です。そのお唱えをすると同時に、我々の中にある慈悲心に目覚め平和な世の中の実現に向けた祈りを重ねましょう。

ご寄進いただいた方のお名前は新しくできる観音堂に掲示し、末永く残していきます。

たくさんの人の願いがこめられた観音様にしたいと思っています。

ご寄進いただける方は、納経所の僧侶までお声がけください。

ぜひ、あたたかいご支援をよろしくお願いします。

【2023年7月31日まで】

令和の大観音限定御朱印

〜あなたの願いとお名前を1000年先の未来へ〜

詳しくはコチラをご覧ください。

https://features.hotokami.jp/shitennoji_daikannon